粉ミルクを飲まない赤ちゃんの鉄分不足を心配して私が実践した対策のご紹介です。

そんな中で気になったのが「鉄分不足」。母乳は栄養価が高いものの、鉄分は多く含まれていないため、離乳食期からの補給が大切と言うのは何となく知識としてはありました。そのため対応を模索した結果です。

この記事では

fa-check-circle-o母乳育児の鉄分不足について

fa-check-circle-o我が家の鉄分不足対策

をまとめております。

コンテンツ

粉ミルクを飲まないと鉄分不足になる?

2019年3月に厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」にて、母乳育児の場合、生後6ヵ月の時点で、ヘモグロビン濃度が低くなり、鉄欠乏を生じやすいとの報告がありました。

生後6か月ごろから積極的な鉄分補給が望ましいということ。

しかし、我が子のように粉ミルクをほとんど飲まない場合は、離乳食や他の方法で鉄分を補う必要があります。

10か月健診で小児科に相談

10か月健診にてミルク飲まない件と貧血について相談しました。

子ども用の鉄剤等処方されるだろうかと淡い期待を持っていたものの

とりあえず順調に大きくなってるし様子見で。

貧血は血液取って調べないとわからないし、わざわざ痛い思いさせるのもなんだね。

離乳食で鉄分増やすしかないねー。

鉄のフライパンでごはん作ったり、鉄器でお茶沸かすとかだと取り入れやすいかもー

という回答をもらったため、鉄分を増やす生活を開始していく覚悟が出来ました。

実際に取り入れた鉄分対策

もともといくつかは離乳食開始頃からやってました。

ベビーフードやベビー用のお菓子は鉄分+のものを購入、小松菜や納豆等鉄分多めの食材を積極的に使っていくことを意識しておりました。

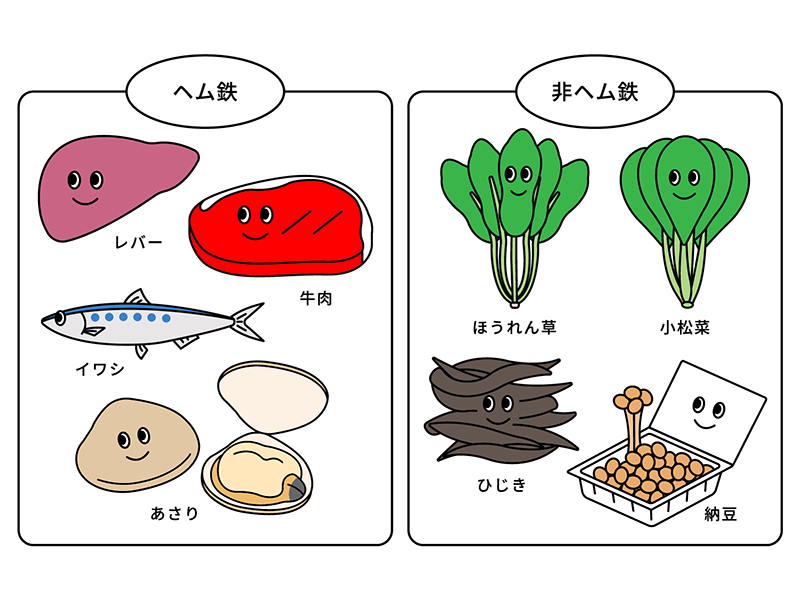

鉄分多めの食材の確認

月齢に応じて取り入れなければいけませんが、とりあえずある程度の把握。

鉄分にも種類があること、おおよその食材。

- 「ヘム鉄」…単品でも吸収されやすい(レバー、赤身の肉、赤身の魚など)

- 「非ヘム鉄」…ビタミンCやたんぱく質と組み合わせるのがおすすめ(ほうれん草、小松菜、大豆、卵など)

- ヘム鉄は非ヘム鉄の5~6倍の吸収率

と言った情報をピックアップ。

鉄分入りの食品パウダーの併用

おかゆやベビーフード、おかず混ぜて使用し鉄分補給を意識しています。

■はぐくみ太郎シリーズは食べやすくてお気に入り

鉄分入りふりかけ

軟飯が食べれるようになってきたら導入したもの。

鉄分入りおやつの購入

「鉄分入り」と書かれたおやつを意識的に購入する程度。

粉ミルクをおかずに混ぜる

系統が似ているおかずの時(シチュー等)には粉ミルクを混ぜています。

このお湯だけマッシュポテトが手軽に作れて良きです。

#生後6ヶ月 #離乳食#ロピア で見かけたカルビーの「お湯だけでマッシュポテト」

シンプルに美味しい😋

流石ポテチ作ってる会社なだけある。しかもコレでジャガイモ5個分とか。離乳食じゃなくても常用したい。

近所の店にも置いてほしいわコレ。

買い足し行ってくるーーーーー… pic.twitter.com/09hbyqGZ7p— moco_4児×子育てCG屋 (@mono_moco) April 23, 2025

近所で売ってないのでネットで買い足しています。

鉄分補給プレートの活用(鉄玉)

鉄のフライパン等メンテできる気がしなかったので、長らく見ないふりをしていましたが、10か月健診でもおすすめされたので覚悟を決めて検索。フライパンや鍋は難しくとも、コンパクトな鉄玉であれば何とか頑張れるかな?という所で導入しました。

購入したのは安心のパール金属。

味噌汁を作る時等に活用していきます。色々なデザインがあるのでお気に入りの一つを見つけると良いかもしれません。

意外にメジャーなメーカーも出してました。

保育園と連携して鉄分多めのメニューを

園と連携して鉄分を意識した食事をお願いできたのも大きかったです。

入園当初よりミルク飲まない(鉄分不足の懸念)は共有しており、

次女👶のために特別メニューを作るわけには行かないが、小松菜を多く入れる、粉ミルクを混ぜたメニュー等 鉄分を意識しておく

という話でまとまっております(ありがたい)

それでも不安があるときは、小児科に相談して血液検査を受けるなど、医師と一緒に確認すると安心できるかもしれませんね

まとめ

粉ミルクをほとんど飲まない赤ちゃんでも、離乳食やベビー用アイテムを工夫することで鉄分不足は防ぐことができます。

大切なのは「鉄分を意識して食材を選ぶ」こと、そして「自己判断だけでなく小児科に相談する」こと。

同じように粉ミルクを飲まない赤ちゃんを育てているママ・パパ、一緒に頑張りましょう

栄養士さんからのアドバイス

こんなつぶやきも流れてきたのでメモ。

あさり、あさり水煮缶か…

突然ですが我が息子達、完母なのもあり2人とも鉄不足気味と診断されました

長男は1歳弱で言われてもう解消済みみんな月齢的にそろそろ鉄不足してくる頃じゃない?

病院の栄養士さんからのアドバイス含めてオススメの鉄分摂取方法ツリー繋げていきます!— ゆか☺︎3y🐘+7m🦕 (@yuka20222025) September 16, 2025

![I learned from Udemy's "【UE5の総合学習】ファンタジー風景制作講座 [UE5 Comprehensive Learning] Fantasy Scenery Creation Course".

■Note

https://mononoco.com/creative/ue/ue5-rngw-22

#udemy #ue5 #unrealengine #unreal](https://mononoco.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)