子どもが自分で問題を解決できる力、育てていますか?

小学校1年生の初めての懇談会。

保育園や幼稚園等で大事に大事に守られてきた環境からステップアップした小学校。

友達とのトラブルや家庭内での衝突など、子どもは日々さまざまな問題に直面します。

そんな時、親や先生がすぐに介入するのではなく、子ども自身が「どうすればいいか」を考える力を育てることがとても大切です。

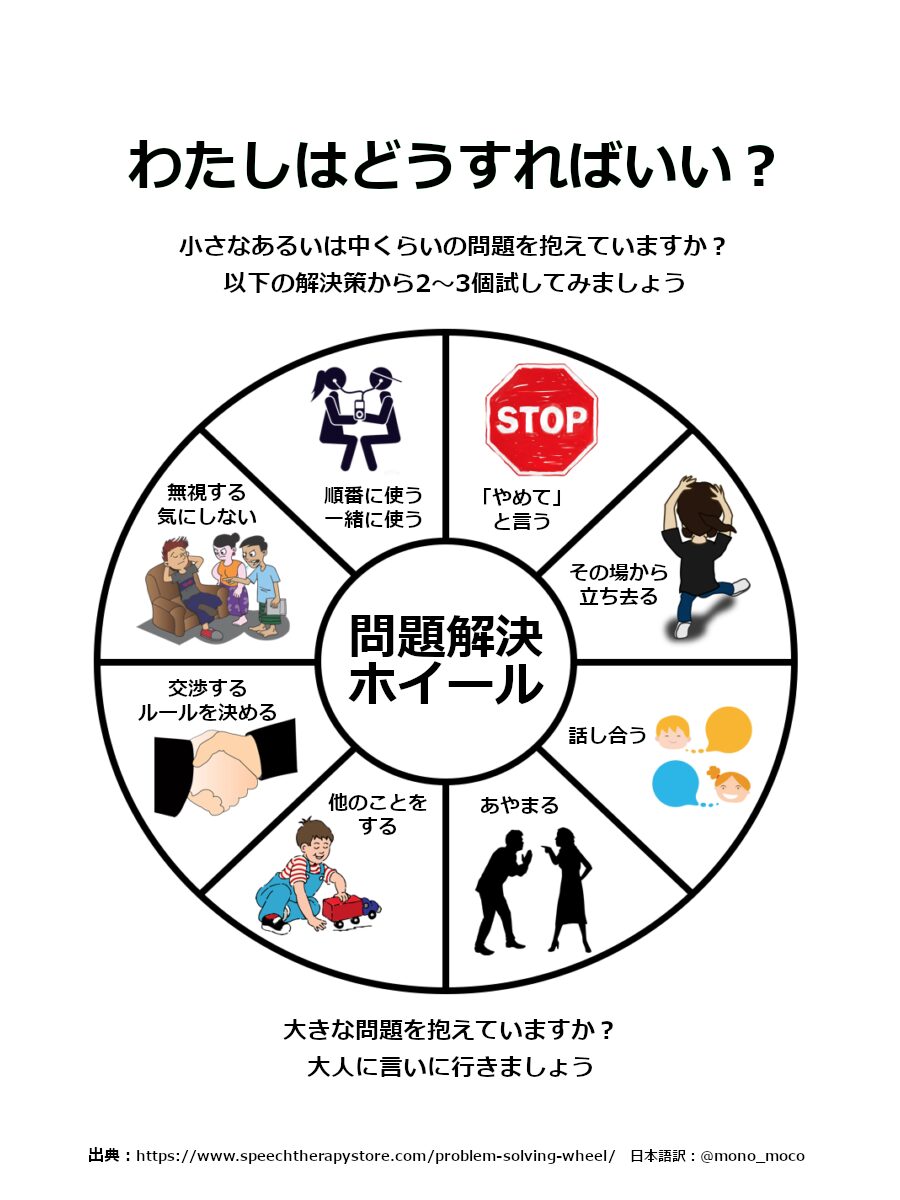

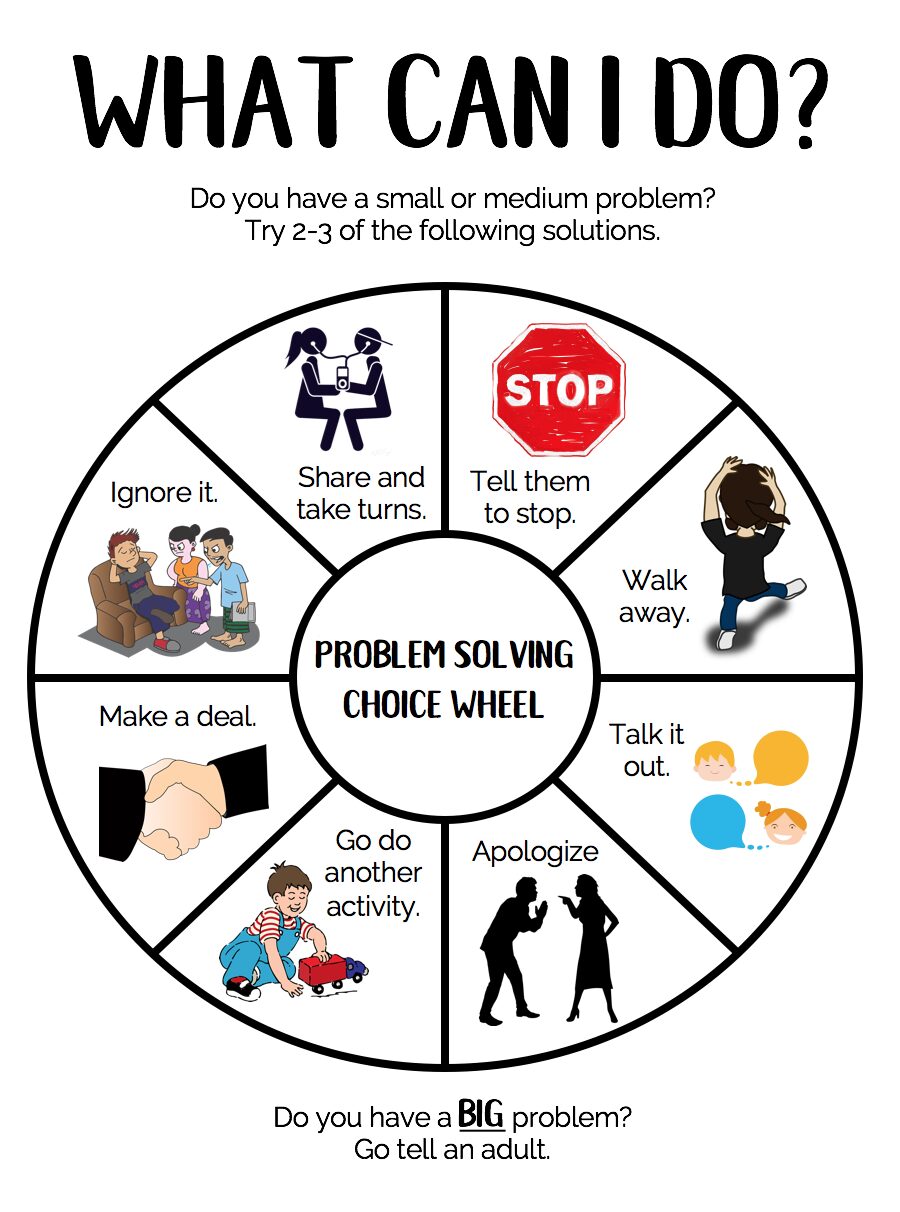

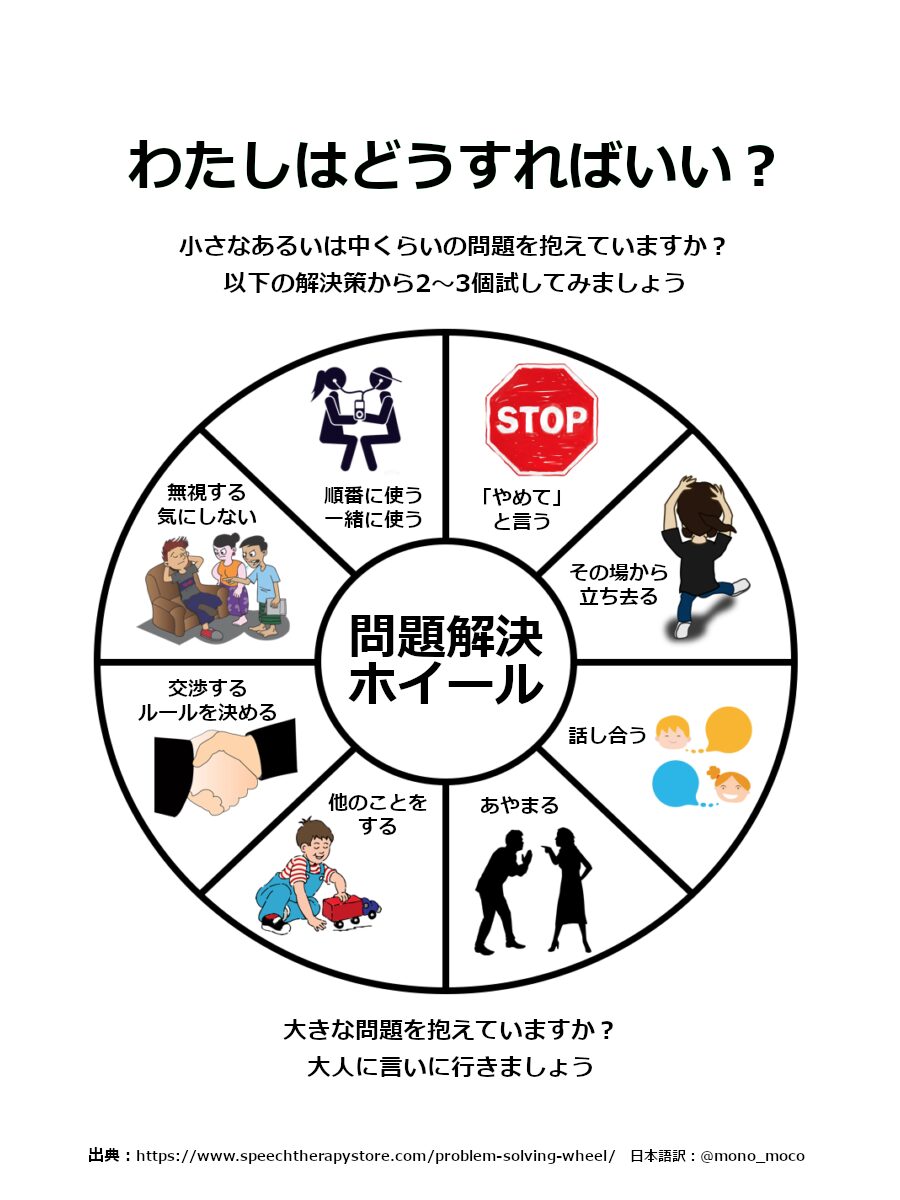

ということで、教育指導内容の一つの指針として提示された「問題解決ホイール(Problem Solving Choice Wheel)」がとても興味深かったので自分でも調べてみました。

- トラブルに巻き込まれた時、子どもにどう対処したらいいのかを教える指針が欲しい

という保護者は多いのではないでしょうか。私もその一人です。

この記事では

fa-check-circle-o 問題解決ホイールの基本情報

fa-check-circle-o 活用方法

について調べたことをまとめています。

参考

Problem Solving Wheel: Help Kids Solve Their Own Problems

コンテンツ

問題解決ホイール(Problem Solving Choice Wheel)とは?

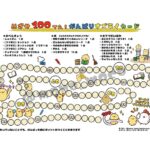

子どもがトラブルや困ったことに直面した時に、自分で選べる複数の解決方法を可視化した円形の図。

引用元:Problem Solving Wheel: Help Kids Solve Their Own Problems

日本語にしてみるとこんな感じ。日本語訳は私が翻訳サイトに突っ込んで解釈したものを記入しています。

上記サイトでは

- すぐに使えるバージョン

- 絵付きの空白バージョン

- 枠のみのバージョン

- 編集可能なバージョン

が無償で利用できるので、自分で作ってみたい等興味ある方はアクセスしてみて下さい。

私の作成した日本語版を利用されたい方は出典元明記の上、ご利用下さい。

海外の教育現場では「Problem Solving Wheel」や「Conflict Resolution Wheel」とも呼ばれており、主に幼児〜小学校低学年を対象に使われているそう。

子どもはホイールを見ながら「今、自分はどの選択をする?」と考えることで、感情に流されず冷静に解決策を選ぶ訓練ができます。

問題解決ホイールの特徴

1. 自己コントロール能力の育成

ホイールは子どもが自分の感情や行動を意識し、コントロールする練習になります。

2. トラブル時の「選択肢」を増やす

怒る、泣く、逃げる以外にも解決策があると知ることで、対人関係のトラブルも減少。

3. 家庭で導入しやすい

印刷して壁に貼るだけ、ホワイトボードに書くだけと、コストも手間も少なく取り入れられます。

小さな問題/大きな問題とは

小さな問題とは、イライラ、恥ずかしさ、退屈などといった「小さな」感情を引き起こすような葛藤を指します。

大きな問題とは、怖い、危険な、違法な状況などを指します。

ホイールの一般的な構成例

これといった決まりはなく、教育の一環で独自の言葉で構成することもあります

- 静かに話す

- 順番を決める

- 一緒に遊ぶか確認する

- 先生に相談する

- 時間をおいてみる

- じゃんけんで決める

- 他の遊びをする

- 深呼吸する

どうやって使うの?問題解決ホイールの活用方法

-

事前に説明する

→ ホイールを導入する前に、1つひとつの選択肢について子どもと一緒に考える。 -

トラブルが起きたときに活用

→ 子どもに「ホイールを見て、自分で選んでみよう」と促す。 -

振り返りをする

→ 解決後に「どうだった?」「他の方法もあったかな?」と話すことで思考を深める

問題解決力は「教える」より「気づかせる」

問題解決ホイールは、子どもにとって、「自分で選んだ結果」という成功体験にもつながり、自己肯定感を高められる面もありそうです。少しずつ繰り返すことで自己解決力が上がっていくのでしょう。

新しい環境での人間関係構築の中で非常に有効そうなツールです。

ぜひ日常の中に取り入れてみたいですね!

![I learned from Udemy's "【UE5の総合学習】ファンタジー風景制作講座 [UE5 Comprehensive Learning] Fantasy Scenery Creation Course".

■Note

https://mononoco.com/creative/ue/ue5-rngw-22

#udemy #ue5 #unrealengine #unreal](https://mononoco.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)